Así nacieron los sonideros en la CDMX; historia sonidera parte 1

La música en las calles no existiría sin los sonideros. Todo comenzó con alguien que se encargaba de animar las fiestas populares. La historia de los sonideros se remonta a las décadas de 1940 y 1950, cuando el historiador y antropólogo Oscar Lewis, en su libro Antropología de la pobreza, menciona a un director de orquesta que daba ritmo y sabor a un cumpleaños en la colonia Morelos, mejor conocida como el Barrio Bravo de Tepito, específicamente en una vecindad de la calle Panaderos.

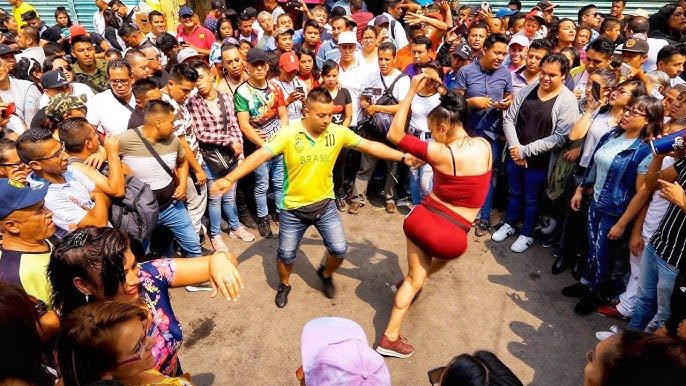

En su obra publicada en 1959, Oscar Lewis escribió: ‘Había soñado con alquilar el tocadiscos y los discos para los bailes semanales, como hacían algunas personas en las grandes vecindades’. Desde entonces, el fenómeno del sonidero —hermanastro del sound system de Jamaica y del DJ neoyorquino vinculado al hip-hop— ha permanecido presente en nuestra cultura popular, manifestándose en el bailarín o la bailarina que todos llevamos dentro cada vez que escuchamos salsa, cumbia y otros ritmos afroantillanos.

La esencia del sonidero se ha mantenido intacta durante más de seis décadas: su misión principal sigue siendo la de complacer al público con ritmos tropicales. ¿Cómo lo logra? Haciendo sonar canciones que lleguen al corazón. Así lo marca la tradición, como bien lo demuestra la legendaria Dinastía Perea del Peñón de los Baños, en la Ciudad de México —conocida como “La Colombia Chiquita”—. Sus protagonistas, don Pablo y Manuel, llegaron incluso a viajar por América y el Caribe en busca de discos con su música favorita, sin imaginar que su pasión inspiraría a muchos otros a seguir el mismo camino.

Las canciones que compartían con su comunidad se convirtieron en himnos del movimiento sonidero. Entre ellas destacan clásicos como “Así son” de Los Neutrales, “Eres mentirosa” de Los Mirlos, “El hijo del guaguancó” de The Latin Brothers, y “Plegaria” de Rodolfo Aicardi.

Otro rasgo característico del sonidero es su estilo tan particular al enviar saludos. Al principio, estos mensajes eran dirigidos solo al festejado o festejada, pero con el tiempo, el sonidero asumió un nuevo papel: el de locutor del barrio. Así, se convirtió en un canal de comunicación entre amigos, familias separadas por la distancia, personas privadas de su libertad, amores imposibles, y aquellos que recuerdan a quienes ya no están. Una voz que une a través de la música.

Ser un verdadero sonidero es más que poner música: es una identidad que se reconoce por la pasión, el conocimiento musical y el compromiso con la cultura popular. Muchos de estos personajes, surgidos desde lo más profundo de los barrios, han alcanzado el estatus de leyenda. Algunos recorren el país en tráileres cargados de luces y sonido, llevando el baile a cualquier rincón de México. Otros prefieren mantenerse como figuras centrales en sus comunidades, siendo auténticos gurús del ambiente sonidero, sin salir de los límites de su barrio.

Un fenómeno clave en la evolución del sonidero ha sido la presencia de la comunidad gay y trans en los clubes de baile. Su participación ha sido fundamental para enriquecer y diversificar este movimiento, que se ha expandido más allá de las fronteras, especialmente hacia los Estados Unidos, donde los migrantes mexicanos reavivan sus raíces al ritmo de la cumbia, la guaracha o la salsa.

Las mujeres también han reclamado su espacio detrás de las tornamesas y el micrófono. Un ejemplo destacado es el colectivo Musas Sonideras, que se ha inspirado en pioneras como Guadalupe Reyes Salazar, conocida como Sonido La Socia, considerada la primera mujer sonidera del país. Ella nació en Casa Blanca, una de las vecindades más emblemáticas y con más historia del Barrio Bravo de Tepito.

La llamada época de oro del sonidero se ubica entre 1970 y 1990, cuando los ritmos tropicales vivieron un auge alimentado por el amor de generaciones anteriores que, desde los años 50 y 60, comenzaron a coleccionar discos y a compartirlos en fiestas donde eran los invitados estrella. Esa pasión no se ha extinguido: hoy el movimiento sigue vivo en los sectores populares, aunque ha tenido que adaptarse.

En sus inicios, el sonidero era sinónimo de apropiación del espacio público: las calles, las plazas y las vecindades se transformaban en pistas de baile. Pero la violencia, la estigmatización y la marginalidad han obligado a refugiar estos encuentros en salones cerrados. Muchos evocan con nostalgia aquellos días en los que los dioses del barrio convertían las calles en escenarios y hacían de cada fiesta un acto de resistencia, comunidad y celebración.

Para escuchar más sobre este movimiento visita el link que dejaremos a continuación:

LA CHANGA – SEGUNDA TEMPORADA, EPISODIO 01 – Sabrosita Digital